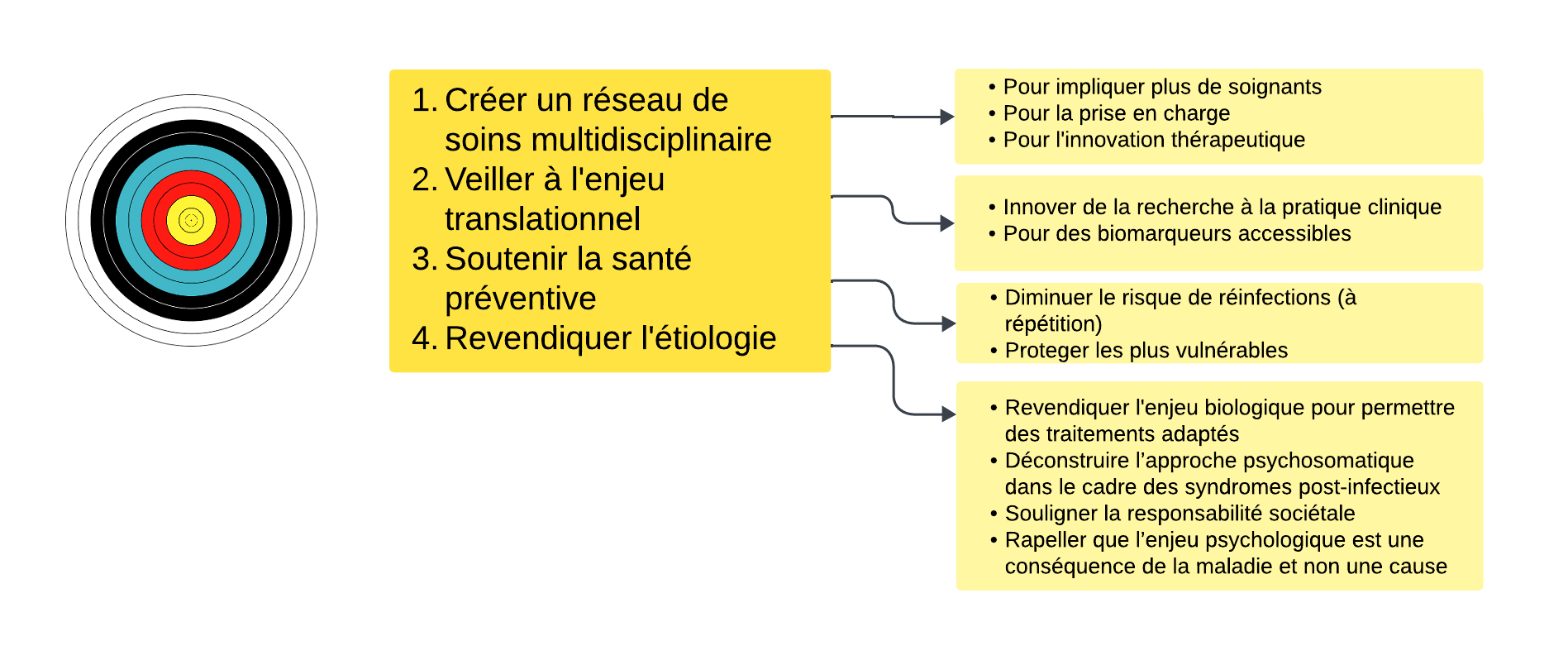

Les cibles stratégiques de l’association sont :

1. Créer un réseau de soins multidisciplinaire

Pour impliquer plus de soignants : Le constat : il y a aujourd’hui encore trop peu de médecins impliqués dans le Covid Long en Belgique. Le peu de médecins impliqués sont submergés par le nombre de patients recherchant des pistes de guérison fiables ou vérifiées. Cela décourage les médecins tiers qui hésiteraient à s’impliquer.

Nous souhaitons faire évoluer le trajet de soins de santé actuel afin d’en optimiser l’efficacité. Nous avons pour ambition de contribuer à la création d’une plateforme qui regroupe médecins, chercheurs et patients-experts ainsi que les différentes disciplines de soins connexes (kinés, psychothérapeutes, ergothérapeutes, ostéopathes, …). L’enjeu étant d’accélérer l’innovation thérapeutique dans un cadre régulé.

Pour une prise en charge “intégrée” :

- Centraliser et mettre à disposition les ressources scientifiques sur le sujet,

- Identifier des personnes ressources en fonction de la spécialité permettrait de faciliter le travail des médecins,

- Promouvoir l’enjeu de formation continue sous-jacent. La production de contenus formateurs (Mooc, podcast,…) est un objectif parallèle, que ce soit à des fins d’éducation thérapeutique du patient ou à des fins de diffusion des connaissances acquises.

Pour l’innovation thérapeutique1 : La plateforme pourrait faciliter le recrutement pour les chercheurs et l’expérience des patients-experts pourrait permettre l’émergence d’hypothèses, de pistes, de solutions plus proches de la réalité vécue. Il s’agit de passer d’un système descendant inadapté au cas de figure du Covid Long (une très large majorité des patients ne sont pas satisfaits de la prise en charge, ce qui implique un problème d’errance médicale, un manque de coordination entre les prestataires de soin,…) vers un système “grassroot”, qui part de la base. Le réseau avec le support des chercheurs devrait permettre le monitoring des bio-marqueurs au sein des cohortes avec une place importante accordée à la bio-informatique et multi-omique.

2. Veiller à l’enjeu translationnel : innover à partir de la recherche fondamentale vers la pratique clinique

Il existe un fossé énorme entre les découvertes en recherche fondamentale et la pratique clinique. Il est donc essentiel que la connaissance acquise en recherche fondamentale soit appliquée dans les réseaux de soins de santé. Par ailleurs, nous souhaitons veiller à ce que ce qui est pratiqué au niveau clinique ne soit plus en contradiction avec ces acquis.

Faire de la recherche translationnelle, c’est-à-dire produire des applications concrètes à partir de connaissances fondamentales, est une priorité majeure. Les nombreux articles sur les “mystères” du Covid Long témoignent d’une barrière entre les connaissances des médecins cliniciens et celles des chercheurs fondamentaux. S’il existe plusieurs hypothèses étiologiques, elles ne s’excluent pas mutuellement et peuvent même se renforcer. Entretenir l’idée qu’à ce jour la maladie est psychosomatique est faux puisqu’il existe des biomarqueurs permettant de l’identifier. Prétendre le contraire constitue une atteinte majeure au droit des patients. L’enjeu translationnel serait de rendre ces biomarqueurs accessibles, à la fois pour le diagnostic, mais aussi pour évaluer l’efficacité des potentiels traitements.

3. Soutenir la santé préventive et la politique de santé centrée sur la protection des vulnérables

Bien que l’immunité se construise surtout via l’exposition aux microbes protecteurs2, certains microorganismes pathogènes opportunistes vont quant à eux altérer le fonctionnement du système immunitaire et provoquer des maladies, parfois chroniques. A cet égard, il est essentiel de diminuer le risque de ré-infections (à répétition) et de protéger les plus vulnérables. Les personnes vulnérables ont en commun d’être particulièrement susceptibles aux infections microbiennes, vulnérabilité pouvant être innée ou acquise. Des recommandations spécifiques aux personnes vulnérables devraient être envisagées dans le contexte du risque sanitaire, notamment par la désinfection ou la décontamination de leur environnement. Adopter une alimentation équilibrée, prendre soin de son microbiote, avoir un sommeil de bonne qualité et une bonne hygiène de vie, gérer le stress, sont des facteurs pouvant renforcer le système immunitaire. En particulier, le microbiote, aujourd’hui presque considéré comme un organe, est aussi très étroitement lié à l’immunité. En effet, son équilibre joue un rôle essentiel dans l’axe intestin-cerveau, l’action barrière de la peau, l’intestin et les poumons. Le microbiote renforce la résistance aux infections et éduque ainsi le système immunitaire.

4. Revendiquer l’enjeu biologique et l’étiologie dans le cadre des syndromes post-infectieux

Nous tenons à déconstruire l’approche psychosomatique dans le cadre des syndromes post-infectieux, tel que le Covid Long, afin de permettre l’émergence d’une médecine de précision. Dans ce cadre, nous revendiquons l’étiologie pour permettre le développement de traitements adaptés.

L’hypothèse psychosomatique a subi les critiques les plus dures par les experts scientifiques lorsqu’elle a fait l’objet de publications. Malgré cela, elle continue à dominer la pratique médicale et à capter la majorité des moyens de recherche. En vertu du problème translationnel évoqué ci-dessus, cette considération idéologique a pour conséquence délétère de renvoyer la responsabilité au patient sous prétexte que c’est de sa faute s’il ne guérit pas.

A contrario, il est important de souligner l’importance de l’enjeu psychologique comme une conséquence de la maladie et non comme une cause. La cause du Covid Long étant biologique, la neuro-inflammation qu’elle provoque peut développer une dimension psychologique importante chez le patient. L’immuno-psychiatrie est dès lors la discipline la plus à même de prendre en charge les patients. En outre, les traumatismes générés par la maladie, et dans certains cas, des formes de maltraitance de la part du corps médical, peuvent aussi nécessiter un suivi psychologique.

- Jamoulle, M., Louazon, E., Antonacci, T., & Van Weyenbergh, J. (2024). Speed up relief for long COVID through grassroots clinical trials. Nature, 626, 954. https://doi.org/10.1038/d41586-024-00560-4 ↩︎

- Bloomfield, S. F., et al. (2016). Time to abandon the hygiene hypothesis: New perspectives on allergic disease, the human microbiome, infectious disease prevention and the role of targeted hygiene. Perspectives in Public Health. ↩︎