Débats et perspectives au Parlement européen

Compte rendu de l’atelier “Réalités actuelles et orientations futures du Long Covid”, 30 septembre 2025

I. Accueil et allocution d’ouverture

Laura Ballarin : « Rendre visibles les invisibles du Long Covid »

La députée européenne Laura Ballarin Cereza (S&D, Espagne), membre du Panel pour le futur de la science et de la technologie du Parlement européen, a ouvert l’après-midi d’échanges avec un message à la fois personnel, politique et porteur d’espoir.

Elle a d’abord rappelé l’origine de son engagement : la découverte, à travers l’histoire d’une amie proche, de la violence silencieuse du Long Covid. Ce témoignage intime l’a conduite à proposer cet événement au sein du Parlement afin de faire entendre la voix des patients.

« Pour beaucoup d’entre nous, la pandémie appartient au passé ; mais pour des millions d’Européens, elle continue sous une autre forme. »

Dès les premières minutes, Laura Ballarin a placé les patients au centre du débat. Elle a dédié la rencontre à celles et ceux « qui nous regardent en ligne, faute de pouvoir se déplacer » – une manière symbolique de leur redonner visibilité et dignité.

💠 Le Long Covid : un enjeu sanitaire, social et économique majeur

Son propos s’est articulé autour d’un constat sans détour : le Long Covid représente l’une des plus grandes crises sanitaires chroniques qu’ait connue l’Europe.

Elle a cité les chiffres de l’OMS : environ 6 % des personnes infectées développent un syndrome post-Covid, soit près de 36 millions de citoyens européens potentiellement concernés.

Mais au-delà des statistiques, elle a insisté sur les réalités humaines :

- Des patients incapables de reprendre leur emploi ou leurs études ;

- Des vies bouleversées, marquées par la fatigue extrême, les douleurs persistantes et la perte de concentration ;

- Des familles et des relations sociales fragilisées.

« Nous ne parlons pas seulement de fatigue ou de perte d’odorat. Nous parlons d’incapacité, de perte d’emploi, de solitude, de vies suspendues. »

Elle a rappelé que les conséquences ne se limitent pas au plan médical : le Long Covid pèse lourdement sur les économies européennes, en termes de perte de productivité, de hausse des dépenses de santé et de pression sur les services sociaux.

🧭 Un déficit de reconnaissance politique et scientifique

Laura Ballarin a souligné que malgré son ampleur, le Long Covid reste trop absent des agendas politiques, que ce soit au niveau européen ou national.

Trois obstacles principaux entravent une réponse efficace :

- Aucune définition unifiée du Long Covid n’existe encore entre États membres, ce qui complique la recherche et la comparaison des données.

- Aucun biomarqueur ou test diagnostique n’est validé pour un usage clinique courant.

- Peu d’États membres ont mis en place un registre national de suivi, rendant impossible une évaluation harmonisée de la prévalence et de la charge de la maladie.

Ces lacunes, a-t-elle averti, entraînent des doubles emplois, des pertes d’efficacité et une grande inégalité entre pays dans la reconnaissance et la prise en charge du syndrome post-Covid.

🧩 Appel à un plan d’action européen

Face à ces manquements, Laura Ballarin a lancé un appel clair à la Commission européenne :

« Nous avons besoin d’un plan d’action européen contre le Long Covid, doté d’objectifs concrets, de moyens adaptés et d’une approche coordonnée entre les États membres. »

Ce plan devrait :

- Harmoniser la définition et les protocoles de diagnostic à l’échelle européenne ;

- Financer la recherche clinique et les registres partagés ;

- Reconnaître le handicap lié au Long Covid et garantir un accès équitable à la rééducation et au soutien psychologique ;

- Adapter le monde du travail, en favorisant des modèles de flexibilité pour permettre aux patients de rester insérés professionnellement selon leurs capacités.

Elle a insisté pour que cette réponse soit interinstitutionnelle et participative, associant chercheurs, cliniciens, associations de patients et décideurs publics.

🏛️ Le rôle du STOA et la responsabilité européenne

Laura Ballarin a rappelé que cet atelier s’inscrit dans le travail du Panel pour le futur de la science et de la technologie (STOA), dont la mission est de rapprocher science, innovation et politiques publiques.

Depuis plus de trente ans, le STOA contribue à transformer les connaissances scientifiques en leviers d’action politique, en organisant des événements de dialogue entre experts, décideurs et société civile.

Elle a invité ses collègues députés à poursuivre cet engagement, rappelant que la science seule ne suffit pas :

« Notre rôle est de transformer la connaissance en action politique, de faire passer le Long Covid du champ médical au champ des droits et de la solidarité. »

💬 Un message d’espoir pour les patients

Dans un ton à la fois grave et bienveillant, Laura Ballarin a voulu conclure sur une note d’espoir :

« Ils ne sont pas invisibles. Nous les voyons. Nous sommes avec eux. »

Son objectif : redonner une voix à celles et ceux que la maladie a réduits au silence, et faire du Long Covid non plus un sujet marginal, mais une priorité de santé publique européenne.

Elle a terminé en remerciant les intervenants – chercheurs, représentants d’institutions et associations – qui allaient enrichir la réflexion tout au long de l’après-midi, en espérant que cette rencontre soit le point de départ d’une action européenne concrète et durable.

🪶 En résumé

🔹 « Ignorer le Long Covid, c’est un choix politique. L’Europe doit choisir la solidarité. »

Conférence introductive

II. Long Covid : progrès, questions ouvertes et perspectives centrées sur les patients

Professeure Evelina Tacconelli

Professeure de maladies infectieuses et cheffe du service des maladies infectieuses – Université de Vérone (Italie)

🧭 Une spécialiste européenne au chevet du Long Covid

La Professeure Evelina Tacconelli, figure reconnue de la recherche clinique européenne en maladies infectieuses, a livré une conférence dense et structurée, ouvrant la partie scientifique du workshop.

Son propos s’est voulu à la fois pédagogique et d’alerte : le Long Covid constitue, selon elle, « la plus vaste maladie chronique jamais causée par une seule infection », avec un impact sanitaire, social et économique sans précédent.

Elle a rappelé que l’enjeu dépasse la seule question du Covid : ignorer le Long Covid aujourd’hui, c’est fragiliser la préparation de l’Europe face aux futures pandémies.

« Si une nouvelle menace infectieuse surgissait demain, serions-nous mieux préparés à en gérer les séquelles à long terme ? »

⚠️ Neuf lacunes majeures dans la réponse européenne

Evelina Tacconelli a présenté ce qu’elle identifie comme les neuf “gaps” critiques qui entravent aujourd’hui une réponse efficace au Long Covid à l’échelle européenne :

- Faible implication des patients dans la gouvernance de la recherche et la définition des priorités.

- Manque d’intégration multidisciplinaire, la prise en charge demeurant trop strictement médicale.

- Absence de stratégie solide de partage des données entre pays européens.

- Sous-représentation des populations vulnérables dans les études cliniques.

- Peu d’innovation dans les protocoles d’essais cliniques et dans la définition des indicateurs de résultat.

- Systèmes de suivi fragmentés, sans vision européenne cohérente.

- Communication insuffisante avec le grand public, entretenant incompréhension et méfiance.

- Manque de moyens pour la formation et la recherche clinique sur le Long Covid.

- Faible coordination entre États membres pour mutualiser les efforts scientifiques et cliniques.

« Sans une approche coordonnée et intégrée, nos efforts resteront fragmentés et les patients continueront à en payer le prix. »

🔬 Un état des lieux scientifique : mieux comprendre une maladie multisystémique

S’appuyant sur les données de grandes cohortes européennes – notamment le projet ORCHESTRA, qui suit plus de 5 000 patients sur deux ans – Tacconelli a décrit le Long Covid comme une maladie multisyndromique, regroupant plusieurs profils :

- Atteintes respiratoires persistantes,

- Syndromes de fatigue chronique,

- Douleurs chroniques et troubles musculosquelettiques,

- Atteintes neuro-sensorielles (troubles cognitifs, olfactifs, auditifs, visuels).

Les analyses longitudinales révèlent que l’évolution des symptômes dépend fortement du profil individuel du patient, ouvrant la voie à une approche de médecine personnalisée.

Les estimations de prévalence restent hétérogènes — entre 6 % et 35 % selon les pays européens — en raison de définitions et de systèmes de surveillance non harmonisés. Jusqu’à 15 % des patients présentent encore des symptômes un an après l’infection initiale.

🧫 Les mécanismes biologiques : pistes mais pas de certitudes

La professeure a dressé un bilan clair des connaissances physiopathologiques actuelles :

- Inflammation chronique de bas grade,

- Persistance de réservoirs viraux,

- Altération de l’endothélium vasculaire,

- Dérèglements métaboliques,

- Dysbiose du microbiote intestinal.

Malgré ces pistes, aucun biomarqueur validé ni test diagnostique standardisé n’existe encore. Le diagnostic repose donc sur l’observation clinique et l’exclusion d’autres causes.

💬 Le vécu des patients : dignité, équité, qualité de vie

Forte de son expérience clinique quotidienne, Evelina Tacconelli a insisté sur les besoins fondamentaux des patients :

- Un accès rapide et coordonné aux soins,

- La reconnaissance du handicap et des pertes de capacité de travail,

- Des protocoles de rééducation adaptés,

- Une égalité d’accès entre États membres.

« Ce que demandent les patients, c’est la dignité, l’équité et la qualité de vie. Rien de plus, rien de moins. »

Elle a également alerté sur le risque de burnout des soignants confrontés à ces situations complexes, faute de traitements éprouvés.

💊 La recherche clinique : premiers résultats et échecs instructifs

Tacconelli a présenté un panorama actualisé des essais cliniques en cours ou récents :

- 113 cohortes et 81 essais randomisés sont recensés dans les bases européennes, concentrés surtout en Allemagne, en Espagne et au Royaume-Uni.

- 80 % concernent des approches non pharmacologiques (rééducation, soutien cognitif, thérapies comportementales).

- Les essais médicamenteux testent principalement des immunomodulateurs, antiviraux ou anti-inflammatoires, souvent à partir de molécules réutilisées.

Certaines études ont échoué, notamment les essais sur les anticorps monoclonaux et le BC007, stoppés faute de résultats.

Mais d’autres essais prometteurs se poursuivent, comme les recherches sur l’immunoabsorption, les traitements combinés anti-inflammatoires et vasculaires, ou les thérapies neuroactives.

Côté non pharmacologique, deux études retiennent son attention :

- Le SIPCOV Trial, qui a démontré l’efficacité d’un programme de rééducation comportementale sur la qualité de vie.

- L’étude LISTEN, basée sur l’auto-gestion personnalisée, qui a amélioré le bien-être émotionnel sans impact majeur sur les activités quotidiennes — preuve, selon elle, de la nécessité de mieux définir les critères d’évaluation.

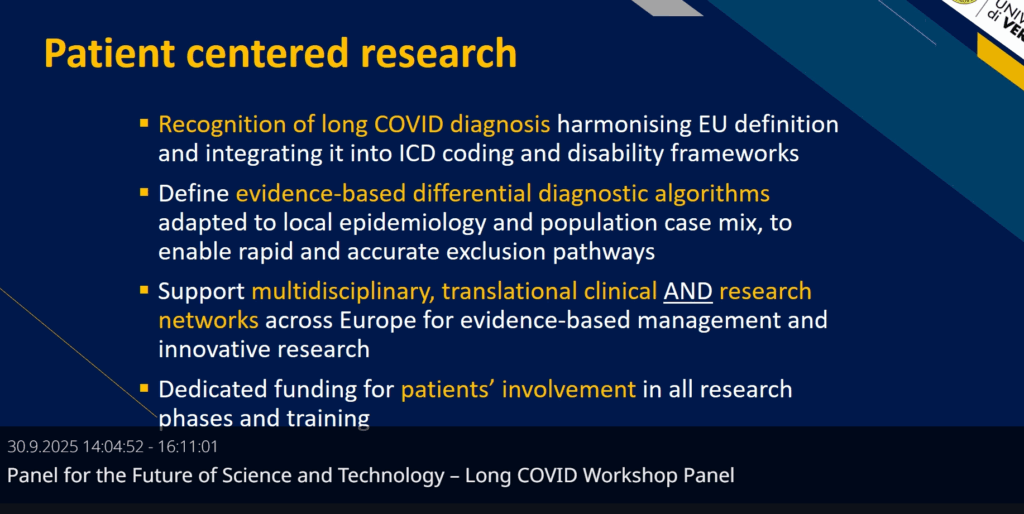

🧩 Les priorités pour l’avenir : construire une réponse coordonnée

En conclusion, Evelina Tacconelli a formulé plusieurs axes d’action prioritaires pour l’Europe :

- Reconnaître officiellement le Long Covid dans les classifications de maladies (ICD) et les cadres de handicap.

- Harmoniser les critères diagnostiques et les données à l’échelle européenne.

- Créer des réseaux de médecine translationnelle et de recherche multidisciplinaires durables.

- Assurer un financement stable pour les organisations de patients et la formation des soignants.

- Investir dans les infrastructures de données (interopérabilité, intelligence artificielle, sécurité).

- Intégrer le Long Covid dans les plans de préparation aux pandémies à venir.

« Attendre la prochaine pandémie pour bâtir ces infrastructures serait une erreur. L’Europe doit agir maintenant. »

La professeure Tacconelli a terminé sur un message clair, qui a marqué la salle :

« Ignorer le Long Covid n’est pas une fatalité scientifique — c’est un choix politique. L’Europe doit choisir la reconnaissance, la recherche, la formation et la réponse. »

Son intervention, dense et rigoureuse, a posé les bases factuelles du débat de l’après-midi, en reliant les avancées scientifiques à une vision profondément centrée sur le patient et la solidarité européenne.

III. Panel 1 — Politiques et initiatives européennes sur le Long Covid

🎯 Objectif du panel

Ce premier panel avait pour but de présenter les réponses institutionnelles et stratégiques mises en œuvre face au Long Covid, à l’échelle de l’Union européenne, mais aussi dans le cadre international (OMS Europe, OCDE) et nationale (Belgique).

Il s’agissait d’identifier les priorités communes, les synergies possibles et les lacunes persistantes dans la coordination des politiques publiques.

Les intervenants :

- Stefan Schreck, conseiller pour les relations avec les parties prenantes, DG Santé (Commission européenne)

- Aliya Kosbayeva, chargée de mission, Unité “Workforce and Service Delivery”, OMS Europe

- Frederico Guanais, directeur adjoint de la Division Santé, OCDE

- Diego Castanares, expert médical, Centre fédéral belge d’expertise des soins de santé (KCE)

🇪🇺 La Commission européenne — Stefan Schreck

🏛️ L’Europe face à un défi de long terme

Stefan Schreck a ouvert la session en soulignant que, si la pandémie semble derrière nous pour la majorité des citoyens, le Long Covid demeure une réalité quotidienne pour des millions d’Européens.

On estime que 17 millions de personnes dans l’Union européenne ont été affectées au cours des deux premières années de la pandémie, avec des conséquences considérables pour la santé publique, l’économie et la cohésion sociale.

« Le Long Covid n’est pas seulement un enjeu médical, c’est un défi de société et un test pour notre capacité collective à répondre dans la durée. »

🔧 Les initiatives de la Commission européenne

Pour renforcer la réponse communautaire, la DG SANTÉ a mis en place en 2023 un réseau européen d’expertise sur le Long Covid, adossé au Groupe d’experts de la Commission sur la santé publique.

Ce réseau, financé à hauteur de 2 millions d’euros, regroupe 39 institutions issues de 21 États membres et d’Islande.

Son rôle : favoriser la coopération scientifique, la formation des professionnels, et le partage d’expériences nationales.

🔹 Les sept axes prioritaires du plan d’action européen

- Créer un cadre collaboratif pour la recherche afin d’identifier les lacunes et traduire les résultats en politiques concrètes.

→ Plus de 100 millions d’euros ont déjà été investis dans des études Covid-19 via Horizon Europe. - Déployer un programme de formation européen destiné aux médecins et personnels de santé pour améliorer le repérage et la prise en charge.

- Actualiser les lignes directrices cliniques à partir des dernières preuves scientifiques.

- Renforcer la participation des patients et de la société civile dans la conception des politiques.

- Évaluer l’impact socio-économique du Long Covid pour éclairer les décisions publiques.

- Harmoniser les définitions de cas et la surveillance épidémiologique à l’échelle européenne.

- Mettre en place un système de suivi européen afin d’obtenir une vision fiable de la prévalence et de l’évolution de la maladie.

Schreck a insisté sur la nécessité de travailler en synergie avec l’OMS et l’OCDE pour éviter la duplication des efforts, partager les bonnes pratiques et bâtir une approche cohérente à long terme.

« C’est par la coopération que nous pourrons transformer la connaissance en action et offrir aux patients des réponses tangibles. »

🌍 L’Organisation mondiale de la santé (OMS Europe) — Aliya Kosbayeva

👩⚕️ Le Long Covid, une priorité de santé publique et professionnelle

Aliya Kosbayeva, représentante de l’OMS Europe, a replacé la question du Long Covid dans un cadre plus large de santé publique internationale.

Elle a rappelé que l’OMS reconnaît officiellement depuis 2021 la condition post-COVID-19 comme un syndrome spécifique, et que l’organisation travaille à harmoniser les définitions cliniques et accompagner les États européens dans leurs politiques de réponse.

🔹 Points clés de son intervention

- L’OMS Europe soutient les pays dans la mise en œuvre de protocoles de diagnostic et de surveillance standardisés, afin de permettre une comparaison fiable des données épidémiologiques.

- Des modules de formation sont développés pour les médecins généralistes et les personnels de santé afin d’améliorer la reconnaissance précoce du syndrome et la qualité de l’orientation des patients.

- Elle a mis en avant la nécessité d’une prise en charge multidisciplinaire, intégrant soins primaires, réadaptation, soutien psychologique et accompagnement social.

⚕️ Une préoccupation particulière : le personnel de santé

Kosbayeva a attiré l’attention sur un fait souvent négligé : le personnel soignant figure parmi les groupes les plus exposés et les plus touchés par le Long Covid.

Selon les observations de l’OMS, une proportion importante de professionnels infectés lors des premières vagues de la pandémie souffre encore de symptômes persistants.

Cette situation a des répercussions non seulement sur leur santé individuelle, mais aussi sur la résilience des systèmes de santé déjà sous pression.

« Le Long Covid fragilise non seulement les patients, mais aussi celles et ceux qui les soignent. C’est un risque direct pour la capacité des systèmes de santé à fonctionner durablement. »

Elle a ainsi plaidé pour que les programmes de soutien, de réhabilitation et de reconnaissance professionnelle incluent explicitement les soignants, avec des dispositifs adaptés de suivi médical et de retour progressif au travail.

🧩 Coordination et leçons pour l’avenir

Pour conclure, Aliya Kosbayeva a insisté sur l’importance d’une coordination internationale solide.

Les défis sont communs à tous : définition des cas, surveillance, prise en charge, formation, communication.

L’OMS encourage donc les États à intégrer la condition post-Covid dans leurs stratégies nationales de santé publique et à considérer le Long Covid comme un enjeu durable de santé au travail.

« Ce que nous apprenons aujourd’hui sur le Long Covid nous aidera demain à mieux protéger les professionnels et les patients face aux futures pandémies. »

💼 L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) — Frederico Guanais

📊 Le coût socio-économique du Long Covid

L’OCDE a étudié l’impact du Long Covid sur l’économie et le marché du travail.

Les estimations montrent que des millions de jours de travail sont perdus chaque année en Europe en raison des incapacités prolongées liées à la maladie.

Les coûts indirects — perte de productivité, retraits prématurés du marché du travail, besoins accrus en prestations sociales — sont énormes et sous-estimés.

Une étude de modélisation citée par Guanais estime qu’en Allemagne, entre 2020 et 2024, le Long Covid et les syndromes apparentés ont coûté plus de 250 milliards d’euros, soit 1,5 % du PIB national.

« Le Long Covid n’est pas seulement un enjeu de santé, c’est un enjeu économique et de stabilité sociale. »

🔍 Les recommandations de l’OCDE

L’organisation appelle à :

- investir dans la recherche et les registres épidémiologiques pour mieux mesurer le phénomène ;

- adapter les politiques de l’emploi et de protection sociale pour soutenir les personnes affectées ;

- promouvoir des dispositifs de réinsertion professionnelle et des formes de travail flexible ;

- et renforcer les capacités des systèmes de santé à long terme.

Guanais a salué la coopération avec la Commission européenne et l’OMS, estimant que l’Europe peut devenir un modèle mondial de coordination post-pandémique.

🇧🇪 La perspective nationale — Diego Castanares (KCE, Belgique)

🏥 L’exemple belge : la structuration de la réponse nationale

Diego Castanares a présenté l’approche du Centre fédéral belge d’expertise des soins de santé (KCE), qui évalue les meilleures pratiques pour la prise en charge des patients Long Covid.

La Belgique a mis en place un parcours de soins intégré, associant médecins généralistes, spécialistes, kinésithérapeutes et psychologues.

NDLR : notre enquête met en évidence l’échec du parcours de soin : https://longcovidbelgium.be/2025/02/enquete-le-covid-long-en-belgique-des-aspects-cliniques-aux-consequences-de-sante-publique/

Le KCE travaille également à l’élaboration de recommandations nationales basées sur les preuves, tout en participant activement au réseau européen coordonné par la Commission.

« L’échange d’expériences entre pays est essentiel. Le Long Covid est un défi commun : aucune nation ne peut le résoudre seule. »

🧩 Synthèse du Panel 1

Ce premier échange a mis en lumière un consensus clair entre institutions :

- le Long Covid doit être reconnu comme un problème chronique de santé publique à long terme ;

- la réponse doit être coordonnée, multidisciplinaire et centrée sur les patients ;

- et l’Europe a désormais les outils pour bâtir une stratégie commune durable.

🔹 Une approche partagée : reconnaître, mesurer, soigner et accompagner — à l’échelle de toute l’Union européenne.

IV. Panel 2 — Défis actuels, bonnes pratiques et perspectives futures en matière de recherche, de soins et de soutien aux patients

🎯 Objectif du panel

Cette deuxième table ronde, animée par Nicolás González Casares, député européen (S&D, Espagne) et membre de la Commission Santé du Parlement (SANT), visait à confronter les expériences de terrain : soignants, chercheurs et associations de patients.

L’enjeu : identifier les défis persistants, partager les bonnes pratiques existantes et tracer des perspectives concrètes pour améliorer la vie des personnes atteintes de Long Covid.

Intervenants :

- Dr Gemma Torrell Vallespin, médecin et chercheuse, Institut Catalan de Santé (Espagne)

- Gez Medinger, patient expert et auteur de The Long Covid Handbook (Royaume-Uni)

- Dr Nicole Schneider, vétérinaire et membre de Long Covid Europe (Belgique)

👩⚕️ Dr Gemma Torrell Vallespin – Perspective clinique et recherche appliquée

Gemma Torrell Vallespin a ouvert la discussion en présentant les résultats d’une recherche menée au sein du système de santé catalan, l’un des premiers en Europe à structurer des cliniques spécialisées post-Covid.

Elle a souligné que, malgré des progrès scientifiques notables, le Long Covid reste difficile à diagnostiquer et à traiter :

« Ce que nous affrontons, ce n’est pas une maladie unique mais un ensemble de syndromes interconnectés, affectant chaque patient de manière différente. »

🔹 Points clés de son intervention :

- L’importance d’un parcours de soins intégré entre médecine générale, spécialités, rééducation et santé mentale.

- Le besoin de former les médecins de première ligne : trop de patients se sentent encore incompris ou minimisés.

- L’urgence de développer des lignes directrices européennes harmonisées, basées sur la recherche clinique mais aussi sur l’expérience des patients.

Torrell a plaidé pour une approche fondée sur la médecine personnalisée et la collaboration transdisciplinaire, citant des résultats encourageants dans des programmes de réhabilitation cognitive et d’accompagnement psychologique.

📖 Gez Medinger – Témoignage d’un patient expert et plaidoyer pour la co-construction

Auteur et patient atteint de Long Covid, Gez Medinger s’est imposé comme l’un des porte-voix du mouvement de patients au Royaume-Uni. Son intervention a mêlé témoignage personnel et plaidoyer pour une science participative.

« Nous avons dû devenir nos propres chercheurs, nos propres défenseurs. Le Long Covid nous a appris la valeur de l’écoute et de la collaboration. »

🔹 Thèmes principaux :

- La sous-estimation de la maladie : le manque de reconnaissance conduit à un sentiment d’abandon.

- Le besoin de programmes de recherche co-construits avec les patients, pour définir les bons indicateurs de suivi et de qualité de vie.

- Le rôle crucial des communautés en ligne, qui ont permis le partage de données et d’expériences bien avant les études institutionnelles.

Medinger a insisté sur la dimension systémique et mondiale du problème : les millions de patients ne peuvent être réduits à des cas isolés, ils forment un groupe social et scientifique à part entière.

« Les patients ne sont pas des sujets d’étude, ce sont des partenaires de connaissance. »

🫶 Dr Nicole Schneider – Une voix européenne pour la coordination

Dr Nicole Schneider – Une voix européenne pour la coordination et l’accès équitable aux traitements

Représentante de l’organisation Long Covid Europe, Nicole Schneider, vétérinaire de formation et militante de terrain, a replacé la discussion dans une perspective collective et politique.

Elle a souligné les disparités marquées entre pays européens concernant la reconnaissance de la maladie, la recherche et les structures de soins : certains États ont développé des cliniques spécialisées et des registres nationaux, tandis que d’autres n’ont encore aucun dispositif de suivi ou de prise en charge dédié.

🔹 Messages clés :

- Appel à une stratégie européenne coordonnée, assortie de standards communs de diagnostic et de traitement.

- Nécessité d’un financement durable pour la recherche, les centres de réhabilitation et les associations de patients.

- Inclusion systématique des représentants des malades dans la gouvernance des projets européens.

- Intégration du Long Covid dans les plans de préparation aux futures pandémies, afin d’éviter la répétition des erreurs observées depuis 2020.

💊 Accès aux traitements antiviraux : une question d’équité et de prévention

Nicole Schneider a particulièrement insisté sur un point concret : la difficulté d’accès aux antiviraux pour les personnes déjà atteintes de Long Covid lorsqu’elles subissent une nouvelle infection par le SARS-CoV-2.

Elle a souligné que ces patients restent vulnérables : une réinfection peut aggraver leurs symptômes ou prolonger encore leur rétablissement.

« Chaque réinfection peut représenter un risque de rechute sévère ; les patients doivent pouvoir accéder aux antiviraux disponibles sans retard ni obstacle administratif. »

Elle a plaidé pour que les traitements antiviraux soient reconnus comme une mesure de prévention secondaire dans les protocoles nationaux, et que leur distribution soit harmonisée au niveau européen, afin d’éviter les inégalités d’accès entre États membres.

⚖️ Une approche solidaire et équilibrée

Schneider a conclu en appelant à une approche où la solidarité européenne s’exprime non seulement par la recherche, mais aussi par l’accès équitable aux traitements, à la rééducation et à la protection sociale.

« L’Europe ne peut se permettre de laisser certains patients sans soins ou sans traitement. »

🧩 Synthèse du Panel 2

Ce deuxième panel a donné voix aux acteurs de terrain et aux patients, confirmant les constats de la matinée :

- Le Long Covid est une pathologie complexe et multiforme, nécessitant une approche globale et centrée sur la personne.

- Les inégalités de reconnaissance et de prise en charge restent fortes en Europe.

- Il faut renforcer la formation médicale, la coopération transnationale, et surtout l’implication directe des patients dans la recherche et les politiques publiques.

🔹 Un message commun s’est imposé : le Long Covid ne se combattra pas seulement par la science, mais aussi par l’écoute, la coordination et la solidarité européenne.

V. Clôture – Laura Ballarin

Députée européenne (S&D, Espagne), membre du Panel pour le Futur de la Science et de la Technologie (STOA)

🎙️ Remerciements et bilan de la séance

En conclusion de la journée, Laura Ballarin a remercié l’ensemble des intervenants pour leurs contributions et la diversité des points de vue partagés au cours des échanges.

Elle a salué la qualité du débat, soulignant que les présentations avaient permis de mieux cerner les dimensions multiples du Long Covid – médicale, sociale, économique et institutionnelle.

« Cette discussion nous a montré à quel point le Long Covid reste un sujet complexe, qui demande des réponses coordonnées à différents niveaux. »

🧩 Constats et priorités communes

La députée a rappelé plusieurs éléments clés qui se dégagent des interventions de l’après-midi :

- le besoin d’une meilleure coordination européenne pour éviter les disparités entre États membres ;

- l’importance d’un cadre commun de recherche et de suivi clinique, afin d’harmoniser les données et les pratiques ;

- la nécessité de poursuivre la sensibilisation du grand public et des professionnels de santé ;

- et l’utilité de mieux associer les patients dans la définition des politiques et des programmes de soins.

Elle a reconnu que des progrès sont en cours, notamment grâce au travail des institutions européennes et internationales, mais a insisté sur la nécessité de maintenir cet effort dans la durée.

💬 Une perspective de travail, non de conclusion

Laura Ballarin a précisé que ce workshop devait être considéré comme une étape de réflexion plutôt qu’une fin en soi.

Le dialogue engagé entre scientifiques, institutions et associations doit se poursuivre pour aboutir à des propositions concrètes au niveau européen.

« Le Parlement européen continuera à suivre ce sujet, à travers le travail du panel STOA et de ses membres. »

Elle a souligné que les échanges du jour fournissent des bases solides pour de futures actions politiques, notamment autour de la reconnaissance du Long Covid, du soutien à la recherche et de la coordination entre États membres.

🪶 Conclusion

En clôturant la séance, Laura Ballarin a exprimé sa volonté de faire remonter les conclusions du workshop auprès des instances parlementaires et de la Commission européenne.

Elle a remercié à nouveau les participants, les équipes du STOA et les spectateurs suivant l’événement en ligne, en réaffirmant l’objectif du Parlement européen :

« Approfondir la connaissance, encourager la coopération et renforcer la réponse européenne au Long Covid. »

L’événement s’est conclu sur cette note mesurée : un appel à la poursuite du dialogue et du travail collectif, plutôt qu’une clôture définitive.

Pour visionner l’intégralité :

Laisser un commentaire