Signatures EEG du déclin cognitif après une infection légère par le SARS-CoV-2 : une étude dépendante de l’âge

Les auteurs :

- Yike Sun et Jingnan Sun sont affiliés à l’École de génie biomédical de l’Université Tsinghua, à Pékin, Chine.

- Xiaogang Chen est affilié à l’Institut de génie biomédical de l’Académie chinoise des sciences médicales et du Collège médical de l’Union de Pékin, à Tianjin, Chine.

- Yijun Wang est affilié à l’Institut des semi-conducteurs de l’Académie chinoise des sciences, à Pékin, Chine.

1. Contexte (Background)

L’épidémie de SARS-CoV-2, apparue en 2019, a suscité une crise sanitaire mondiale, avec des préoccupations principalement orientées vers les effets respiratoires du virus. Cependant, des études plus récentes ont mis en évidence que le SARS-CoV-2 peut affecter le système nerveux central, entraînant des problèmes neurologiques, y compris des déficits cognitifs. La plupart des recherches sur l’impact neurologique du SARS-CoV-2 se concentrent sur les personnes âgées ou les cas graves, négligeant les effets potentiels sur les jeunes et les individus présentant des formes bénignes de la maladie. Ce travail cherche à combler cette lacune en analysant les effets neurologiques du SARS-CoV-2 sur une population diverse en âge, notamment les enfants et les adolescents, à travers l’analyse de l’électroencéphalographie (EEG).

2. Méthodologie (Methods)

a) Conception de l’étude (Study design)

L’étude a suivi une approche longitudinale pour examiner les changements EEG avant et après une infection bénigne au SARS-CoV-2. Un total de 185 enregistrements EEG ont été réalisés sur des participants avant et après la guérison. Ces données ont été complétées par des questionnaires structurés visant à évaluer les symptômes cognitifs post-infection chez 181 participants. Les participants ont été divisés en quatre groupes d’âge (enfants, adolescents, jeunes adultes, et adultes).

b) Participants

Les participants provenaient de la région nord de la Chine et avaient tous contracté le SARS-CoV-2 avec des symptômes bénins. L’âge moyen des différents groupes était :

- Enfants (7,5 ans),

- Adolescents (15 ans),

- Jeunes adultes (24 ans),

- Adultes (31,6 ans).

Tous les participants étaient familiers avec les études EEG, réduisant ainsi les effets séquentiels. Les enregistrements EEG ont été effectués 1 à 2 mois avant l’infection, puis 1 à 2 mois après la guérison.

c) Pré-traitement des données EEG

Les données EEG ont été pré-traitées pour éliminer les artefacts (mouvements oculaires, interférences électriques). Les enregistrements ont été segmentés en six bandes de fréquences, permettant une analyse détaillée des différentes gammes d’activités cérébrales : delta, theta, alpha, beta, gamma.

3. Résultats (Results)

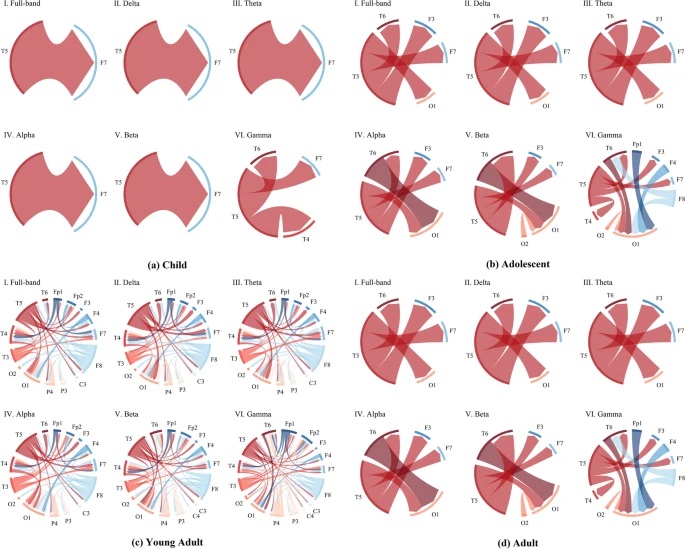

a) Biomarqueurs spatiaux : analyse de connectivité cérébrale

Les analyses de la connectivité des sources EEG ont révélé une diminution significative de la connectivité dans certaines régions cérébrales, notamment autour de la région T5, liée à la mémoire, au langage et aux émotions. Ces diminutions sont principalement intra-hémisphériques (gauche ou droite) et affectent davantage les jeunes adultes, suivis des adultes et des adolescents, tandis que les enfants montrent des changements moindres. Cette réduction de la connectivité pourrait expliquer les déficits cognitifs observés post-infection, suggérant un impact négatif sur les fonctions cognitives.

b) Biomarqueurs spatiaux : analyse des micro-états

L’analyse des micro-états EEG a révélé des changements dans les topographies cérébrales post-infection, avec un impact plus prononcé chez les jeunes adultes, qui présentent la plus grande modification des micro-états, suivis des adultes. En revanche, les enfants et les adolescents montrent des changements plus faibles, suggérant une plus grande résilience cognitive chez ces groupes.

c) Biomarqueurs temporels : analyse linéaire

Les analyses linéaires ont révélé une augmentation significative de l’activité EEG dans les bandes theta et alpha après l’infection. Plus précisément, les paramètres de mobilité (HM) dans les bandes delta et theta ont augmenté, indiquant une synchronisation accrue de l’activité cérébrale dans ces fréquences. Ces résultats suggèrent une modification des processus cérébraux post-infection, notamment dans les régions liées aux fonctions exécutives et à la mémoire.

d) Biomarqueurs temporels : analyse non linéaire

L’analyse non linéaire a montré une réduction significative de l’exposant de Hurst, indiquant une augmentation du chaos et de la complexité dans le système cognitif post-infection. Cette tendance a été particulièrement marquée chez les jeunes adultes, ce qui pourrait expliquer les symptômes de désordre cognitif, tels que l’anxiété ou les troubles du sommeil, observés chez ce groupe. Cette augmentation de la complexité chaotique post-infection semble refléter des altérations significatives dans les dynamiques cérébrales.

e) Questionnaire comportemental et analyse de régression

Les résultats du questionnaire montrent que les jeunes adultes sont ceux qui ont signalé le plus de symptômes cognitifs (insomnie, troubles de l’humeur, troubles de la mémoire), suivis des adultes, avec des taux beaucoup plus bas chez les adolescents et les enfants. Une analyse de régression a établi une corrélation positive entre l’ampleur des changements des biomarqueurs EEG et la prévalence des symptômes rapportés. Les jeunes adultes ont ainsi montré les plus grands écarts cognitifs, confirmant une plus grande susceptibilité de ce groupe.

4. Discussion

Cette étude met en lumière une vulnérabilité accrue des jeunes adultes aux déficits cognitifs post-SARS-CoV-2, malgré la bénignité des symptômes initiaux. Les réductions de la connectivité EEG, notamment dans la région T5, pourraient expliquer des déficiences similaires à celles observées dans le TDAH ou les déficits cognitifs légers. Les changements dans les paramètres EEG, particulièrement dans les bandes basses fréquences (theta, delta), révèlent des altérations subtiles mais persistantes des fonctions cognitives.

Le fait que les enfants et les adolescents soient moins touchés peut refléter une meilleure capacité de compensation neurologique, probablement liée à la plasticité cérébrale. Cependant, les changements observés dans ces groupes indiquent un risque potentiel à long terme, même s’il est moindre par rapport aux adultes.

5. Conclusions

L’étude montre que même une infection légère par le SARS-CoV-2 peut avoir des conséquences neurologiques à long terme, en particulier chez les jeunes adultes. Les changements dans les schémas EEG post-infection révèlent une augmentation de l’activité cérébrale chaotique et de la synchronisation à basse fréquence, suggérant des altérations des processus cognitifs et décisionnels. Ces résultats soulignent la nécessité de développer des stratégies de réhabilitation pour atténuer les effets de long-COVID, en particulier chez les jeunes adultes, tout en continuant à surveiller les enfants et les adolescents pour d’éventuelles répercussions neurodéveloppementales.

Sun, Y., Sun, J., Chen, X., Wang, Y., & Gao, X. (2024). EEG signatures of cognitive decline after mild SARS-CoV-2 infection: an age-dependent study. BMC Medicine, 22, 257. https://doi.org/10.1186/s12916-024-03481-1

Laisser un commentaire